-

>

头颅记

-

>

食南之徒

-

>

外国文学名著名译丛书:漂亮朋友

-

>

(精)我们八月见

-

>

吴宓日记续编.第10册:1972-1974

-

>

故事会;刀客

-

>

刀锋

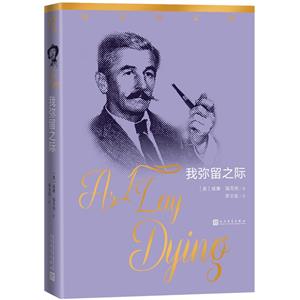

我弥留之际/福克纳文集 版权信息

- ISBN:9787020128075

- 条形码:9787020128075 ; 978-7-02-012807-5

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>>

我弥留之际/福克纳文集 本书特色

福克纳是长篇小说巨匠,也是优秀的短篇小说家。此文集收录的篇目均为福克纳短篇小说中的杰出之作,代表了福克纳短篇小说的文学风格和主要成就。无论在题材内容或手法技巧方面,福克纳的短篇小说跟他的长篇小说基本上是一脉相承的。他大部分的短篇小说还是以约克纳帕塔法县为背景,描述的还是那个王国的沧海桑田和世态人情,探讨其中的家族、妇女、种族、阶级等问题,表现“人类的内心冲突”。李文俊是我国研究和翻译福克纳作品的**人,他的译文忠实传神,具有很高的文学价值。

我弥留之际/福克纳文集 内容简介

福克纳是长篇小说巨匠,也是优秀的短篇小说家。此文集收录的篇目均为福克纳短篇小说中的杰出之作,代表了福克纳短篇小说的文学风格和主要成就。无论在题材内容或手法技巧方面,福克纳的短篇小说跟他的长篇小说基本上是一脉相承的。他大部分的短篇小说还是以约克纳帕塔法县为背景,描述的还是那个王国的沧海桑田和世态人情,探讨其中的家族、妇女、种族、阶级等问题,表现“人类的内心冲突”。

我弥留之际/福克纳文集 目录

前言

——“他们在苦熬”

人物表

达尔

科拉

达尔

朱厄尔

达尔

科拉

杜威·德尔

塔尔

安斯

达尔

皮保迪

达尔

瓦达曼

杜威·德尔

瓦达曼

塔尔

达尔

卡什

瓦达曼

塔尔

达尔

卡什

达尔

瓦达曼

达尔

安斯

达尔

安斯

萨姆森

杜威·德尔

塔尔

达尔

塔尔

达尔

瓦达曼

塔尔

达尔

卡什

科拉

艾迪

惠特菲尔德

达尔

阿姆斯蒂

瓦达曼

莫斯利

达尔

瓦达曼

达尔

瓦达曼

达尔

瓦达曼

达尔

卡什

皮保迪

麦高恩

瓦达曼

达尔

杜威·德尔

卡什

我弥留之际/福克纳文集 节选

达尔 朱厄尔和我从地里走出来,在小路上走成单行。虽然我在他前面十五英尺,但是不管谁从棉花房这是盖在棉花地当中临时堆放棉花的小屋。里看我们,都可以看到朱厄尔那顶破旧的草帽比我那顶足足高出一个脑袋。 小路笔直,像根铅垂线,被人的脚踩得光溜溜的,让七月的太阳一烤,硬得像砖。小路夹在一行行碧绿的中耕过的棉花当中,一直通到棉花地当中的棉花房,在那儿拐弯,以四个柔和的直角绕棉花房一周,又继续穿过棉花地,那也是脚踩出来的,很直,但是一点点看不清了。 棉花房是用粗圆木盖成的,木头之间的填料早已脱落。这是座方方正正的房屋,破烂的屋顶呈单斜面,在阳光底下歪歪扭扭地蹲着,空荡荡的,反照出阳光,一副颓败不堪的样子,相对的两面墙上各有一扇宽大的窗子对着小路。当我们走到房子跟前时,我拐弯顺着小路绕过房子,而在我十五英尺后面的朱厄尔却目不斜视,一抬腿就跨进窗口。他仍然直视前方,灰白的眼睛像木头似的镶嵌在那张木然的脸上,他才走了四步就跨过房间的地板,姿势发僵像雪茄烟店门口的木制印第安人。他穿着打补丁的工裤,大腿以下倒是挺灵活的,他又一步跨过对面的窗子,重新来到小路上,这时候我刚从拐角绕过来。我们又排成单行,两人相距五英尺。现在是朱厄尔走在前面。我们顺着小路朝断崖底下走去。 塔尔的大车停在泉边,拴在栅栏上,缰绳绕在座位支柱上。大车里放着两把椅子。朱厄尔在泉边停下,从柳树枝头取下水瓢舀水喝。我越过他登上小路,开始听见卡什锯木头的声音。 等我来到小山顶上时他已经不锯了。他站在碎木屑堆里,正把两块木板对拼起来。给两边的阴影一衬,木板金黄金黄的,真像柔软的黄金,木板两侧有锛子刃平滑的波状印痕:真是个好木匠,卡什这小伙子。他把两块木板靠在锯架上,把它们边对边拼成挺讲究的木盒的一个角。他跪下来眯起眼睛瞄瞄木板的边,然后把它们放下,拿起锛子。真是个好木匠。艾迪艾迪(Addie)一般不用作女人名字,应系阿黛尔、阿德莱德或艾德琳的简称。·本德仑不可能找到一个更好的木匠和一副更称心的寿材了。这可以给她带来自信,带来安逸。我继续朝屋子走去,背后是锛子的操作声: 哧克 哧克 哧克 科拉 因此我省下鸡蛋,昨天烤了些蛋糕。蛋糕烤得还蛮像样呢。我们养的鸡真帮忙。它们是生蛋的好手,虽然在闹负鼠和别的灾害之后我们已经所剩不多了。还闹蛇呢,夏天就闹。蛇糟践起鸡窝来比什么都快。因此,在养鸡的成本大大超过了塔尔先生的设想之后,在我向他担保鸡蛋的产量肯定会把费用弥补回来之后,我就得格外上心了,因为是我做了*后保证之后我们才决定养的。我们本来也可以养便宜些的品种,可是那回劳温顿小姐福克纳在他另一部作品《村子》的初稿里也提到这位劳温顿小姐,说她是个到农村向大众示范宣讲农业技术的“县示讲员”。劝我买好品种时我已经答应她了,塔尔先生自己也承认从长远来说养优良品种的牛和猪还是划得来的。因此在我们失去了那么多只鸡之后我们自己就舍不得吃蛋了,因为我不能让塔尔先生来责怪我,要知道是我做了保证之后我们才养鸡的呀。因此当劳温顿小姐跟我提起蛋糕的事之后,我想对了,我可以烤蛋糕嘛,每回赚的钱加在整群鸡的净值里就相当于两只鸡了。而且每回可以少放一个鸡蛋,这样一来连鸡蛋本身也不值几个钱了。那个星期母鸡蛋下得真多,我不单留出了准备卖的蛋,留出了烤蛋糕的蛋,而且剩下的蛋连买面粉、糖和柴火的钱都够了。因此昨天我就烤蛋糕了,我这辈子还从来没有这么上过心呢。蛋糕烤出来一看还蛮像样。可是今天早上我们进城劳温顿小姐告诉我说那位太太又变卦了,她*后又不想举办晚会了。 “不管怎么说她也应该把订的蛋糕买走的。”凯特说。 “唉,”我说,“我想事到如今,这些蛋糕对她来说也没用了。” “那她也应该把蛋糕买下来的,”凯特说,“这些城里的阔太太主意变得真快。穷人可没法跟她们学。” 在上帝面前财富算不了什么,因为他能够看透人心。“没准星期六我可以拿到集上去卖掉。”我说。蛋糕烤得还真不错呢。 “你一个蛋糕连两块钱都收不回来。”凯特说。 “唉,反正我也没花什么本钱。”我说。鸡蛋是我省下来的,糖和面粉是我用一打鸡蛋换来的。这些蛋糕倒没让我花一个子儿,塔尔先生也明白,我省下来的蛋已经超过了我们打算要卖掉的。因此这些蛋就跟捡来或是别人白给的一样。 “既然她事先等于跟你说好了,那她就该把那些蛋糕买下来。”凯特说。上帝可以看透人心。如果那是他的旨意:某些人对诚实的看法可以跟别人不一样,那就更不应该由我来对他的旨意表示怀疑了。 “我看,她本来就不需要什么蛋糕。”我说。这些蛋糕烤出来一看还真不错呢。 尽管天那么热,被子却一直拉到她下巴那儿,露在外面的只有她的两只手和一张脸。她上半身靠在枕头上,头支得高高的让她可以望见窗外,每回他用锛子或是锯子我们都听得清清楚楚。就算我们耳朵聋了,单看她的脸我们也能听见他的声音,看见他的动作。她的脸瘦得只剩皮包骨,显露出一根根白色的棱条。她的眼睛像两支蜡烛,那种烛泪可以滴落进铁烛台槽孔里的蜡烛。可是永恒、永生的解救和神恩却还没有降临到她的头上。 “蛋糕烤得还真不错,”我说,“可是远不如艾迪以前烤的那么好。”你从那只枕头套就可以看得出那个姑娘的洗、熨衣服的本事怎样了,那还能叫活儿吗。也许这正好反映出她对闺女的盲目信任,躺在那儿听任四个男人和一个野里野气的姑娘来摆布和服侍。“这一带没有一个女人烘烤东西能比得上艾迪·本德仑,”我说,“只要她能起床再做蛋糕,我们做的连一个也卖不出去。”在被子底下她整个人还没有一根棍子粗,完全是凭了玉米衣床垫的窸窣声我们才知道她还在呼吸。连她脸颊上的头发也一动不动,即使是她那个闺女站在她的身旁用一把扇子给她扇风。我们看她的时候,那姑娘把扇子换到另外一只手里,扇扇子的动作却没有停下过。 “她睡着了吗?”凯特悄声问道。 “她是在瞅窗外的卡什呢。”姑娘说。我们能听见锯木板的声音。听起来像是有人在打鼾。尤拉转过身子朝窗外看去。她的项链给那顶红帽子一衬显得非常漂亮。你不会想到它只值两毛五分钱的。 “她应该把那些蛋糕买下来。”凯特说。 这笔钱本来可以让我派大用场的。不过老实说这些蛋糕没让我花多少钱,就只在烘烤上面费了点工。我可以跟他说每个人都免不了会出点纰漏的;也不是所有的人都能出纰漏而又不受损失的,我可以这么跟他说。并不是所有的人都能出了纰漏而又能把它们吃到自己的肚子里去的,我还可以跟他说。 有人穿过门厅走进来。那是达尔。他经过房门时并没有朝里面看。尤拉看他走过,看他走到后面去消失不见。她的手举起来轻轻地摸摸她的珠子,又摁摁自己的头发。当她发现我在瞅她时,她的眼睛变得毫无表情。 达尔 爹和弗农坐在后廊上。爹正用大拇指和食指把嘴唇往外拉,把鼻烟盒盖子里的鼻烟往下嘴唇里倒。我穿过后廊把水瓢伸到水桶里舀水喝,他们扭过头来看我。 “朱厄尔在哪儿?”爹说。我还是个小孩的时候就发现水在杉木水桶里放上一会儿要好喝得多。凉凉的,却又有一点儿暖意,有一股淡淡的香味,就像七月天杉树林里的热风。至少要在桶里放六个小时,而且得用水瓢喝。用金属容器喝水绝对要不得。 到了晚上水就更好喝了。我总是躺在门厅的地铺上,听到大家全都睡着了,再爬起来回到水桶边去。一切都是黑黝黝的,搁板黑黝黝的,静止的水面是一个空空的圆洞,在我没有用勺子把它搅醒时,没准还能看见桶里有一两颗星星,而水没下肚的时候,没准勺子里也会有一两颗星星。后来我长大些了,长了些岁数。那时候我总等着,等他们全都睡着了,我就可以让衬衫下摆朝上翻地躺着,我听见他们全都睡着了,我没有抚触自己却感觉到自己的存在,感觉到凉爽的寂静吹拂着我的下部,心里一边在琢磨躺在那头黑暗里的卡什是不是也在这样做,也许在我想这样做能这样做的前两年他已经在这样做了。 爹的脚外八字得很厉害。他的脚趾痉挛、扭歪、变形,两只小脚趾根本长不出指甲来,这都是因为小时候穿了家制的粗皮鞋在湿地里干活儿太重的关系。他那双粗皮靴搁在椅子旁,看上去像是用钝斧从生铁块里砍出来的。弗农进过城了。我从未见过他穿工作服进城。都是他太太的关系,大伙儿说。她以前也在学堂里教过书。 我把勺子里的剩水泼在地上,用袖子擦擦嘴。明天天亮之前会下雨。没准儿不到天黑就要下。“到谷仓去了,”我说,“正在给马套马具呢。” 在那儿鼓捣那匹马。他指朱厄尔。还会走出谷仓,到牧场上去。那匹马还会走失不见,它准是藏在松树苗圃林里,在阴凉的地方躲着。朱厄尔便吹口哨,只吹一下,声音很尖。马儿打了个响鼻,这时候朱厄尔看见它了,在蓝幽幽的阴影里亮晃晃地闪了一下。朱厄尔又吹一声口哨;马儿从斜坡上冲下来,腿脚僵僵的,耳朵竖起在轻轻抖动,两只不对称的眼睛滴溜溜转着,在离开二十英尺处突然煞住,侧身站着,扭过头来瞅瞅朱厄尔,一副小猫般顽皮而又机警的模样。 “上这儿来呀,老兄。”朱厄尔说。它动了。迅如风雷,以致身上的毛团聚成一簇一簇,鬃毛像许多个火舌在飞舞。那匹马的鬃毛、尾巴翻腾挥动,眼珠转滚,在做了一次短短的腾跃式的冲刺之后猛地停了下来,四条腿并拢,打量着朱厄尔。朱厄尔稳步朝它走去,两只手垂放在两侧。要不是多出了朱厄尔的两条腿,他们真像是太阳底下一座充满野气的雕塑。 就在朱厄尔快要碰到它时,那匹马用后腿直立起来,扑向朱厄尔。接下去朱厄尔就被包围在马蹄组成的晃眼的迷阵里,这迷阵仿佛用幻觉中的羽翼组成;他在马蹄当中和后仰的马胸脯底下像条闪光、灵活的蛇那样地扭动。就在马蹄眼看要踩到他双臂那一瞬间,他让自己整个身体平躺着腾空而起,像蛇一样灵活地一甩一扭,抓住马的鼻孔然后又跌回到地上。接下去双方僵持不动,激烈地对峙着,那匹马用僵直、颤抖的腿脚支撑着,头部低垂,朝后挣脱;朱厄尔用脚跟抵着地,一只手挡住马的鼻息,另一只手急促地一下下地抚拍马的脖颈,同时用脏话恶狠狠地咒骂那匹马。 他们激烈地僵持不下,时间似乎为之停止流动,那匹马颤抖着,呻吟着。接着朱厄尔翻上了马背。他像抽动的鞭子一样弓身一跃飞上了马背,身子在半空中便摆好骑马的姿势。那匹马叉开腿低垂了头站停片刻,马上又接着扑腾起来。他们用一连串足以颠散骨架的蹦跳跑下小山,朱厄尔像水蛭似的紧紧贴在马肩隆上,马儿跑到围栏跟前又急急地刹住脚步。 “行了,”朱厄尔说,“你闹够了就给我老实一会儿。” 一进谷仓,还不等马儿停下朱厄尔就滑下地面跑在马儿的身边。马走进厩房,朱厄尔跟在后面。马连头也不回便向他踢来,一只蹄子蹬在墙上发出了开枪般的声音。朱厄尔朝它肚子踢了一脚;马龇牙咧嘴把头扭过来,朱厄尔挥拳朝它脸上打去,乘势登上马槽,站在上面。他攀住放干草的棚架,低下头来朝厩顶和门口望去。小路空荡荡的;在这里他甚至都听不见卡什的锯木声。他站直身子,急匆匆地扯了一大抱干草,把它塞在马槽里。 “吃吧,”他说,“趁你能吃赶紧把这些东西消灭了吧,你这满肚子草的畜生,你这招人疼爱的王八蛋。” ……

我弥留之际/福克纳文集 作者简介

威廉·福克纳(William Faulkner 1897年9月25日-1962年7月6日),美国文学史上*具影响力的作家之一,意识流文学在美国的代表人物,1949年诺贝尔文学奖得主,获奖原因为“因为他对当代美国小说做出了强有力的和艺术上无与伦比的贡献”。

- >

二体千字文

二体千字文

¥22.4¥40.0 - >

山海经

山海经

¥19.7¥68.0 - >

伯纳黛特,你要去哪(2021新版)

伯纳黛特,你要去哪(2021新版)

¥15.9¥49.8 - >

回忆爱玛侬

回忆爱玛侬

¥23.0¥32.8 - >

有舍有得是人生

有舍有得是人生

¥17.1¥45.0 - >

小考拉的故事-套装共3册

小考拉的故事-套装共3册

¥36.7¥68.0 - >

上帝之肋:男人的真实旅程

上帝之肋:男人的真实旅程

¥19.3¥35.0 - >

伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本

伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本

¥9.3¥19.0

-

最后一片叶子:欧·亨利短篇小说集

¥13.8¥46 -

纸牌屋

¥14.7¥39.8 -

香河

¥20.8¥52 -

夜色人生

¥19¥49.9 -

莉莉和章鱼

¥18¥42 -

银白的寂静:杰克·伦敦小说精选集

¥15.8¥46