-

>

头颅记

-

>

食南之徒

-

>

外国文学名著名译丛书:漂亮朋友

-

>

(精)我们八月见

-

>

吴宓日记续编.第10册:1972-1974

-

>

故事会;刀客

-

>

刀锋

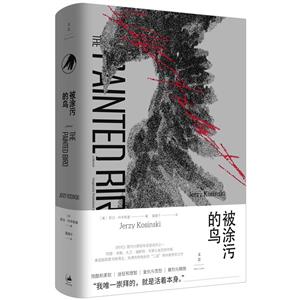

被涂污的鸟(长篇小说)精装 版权信息

- ISBN:9787208155657

- 条形码:9787208155657 ; 978-7-208-15565-7

- 装帧:一般轻型纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>

被涂污的鸟(长篇小说)精装 本书特色

适读人群 :广大读者☆ 黑色文学的经典,被《时代》周刊评为1923年来*好的一百部英文小说之一。1965年初版于美国,刚问世便引起轰动,同年获法国“*佳外国小说奖”。 ☆ 作者耶日·科辛斯基的生平充满神秘与传奇,他是“二战”大屠杀中的幸存者,也是阿瑟·米勒和大卫·福斯特·华莱士推崇的作家。 ☆ 小说将地狱般的成长历程和斑斓艳丽的感官体验融为一体,它映照出了我们自己为心智、情感和肉体的幸存所做的抗争。

被涂污的鸟(长篇小说)精装 内容简介

《被涂污的鸟》以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难,但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。 因为他的黑头发、黑眼睛,村民认为他是吉卜赛人,会给村子带来不祥,以各种方式折磨他。他曾被埋在土里,只有脑袋露在外面,乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上,让火车从自己身上呼啸而过,他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的快乐。 书名“被涂污的鸟”象征着被视为异类的人。作者相信,针对“异类”的歧视划分是强加的、人为的,整个战争就是这种歧视造成的灾难之延伸。

被涂污的鸟(长篇小说)精装 目录

1

●一个一年只洗一次澡的老妇成了我的养母。●她不敢对我笑或当着我的面喝水,怕我数了她的牙齿使她折寿。

2

●我被捆在麻袋里挨打。●老巫婆说我的黑眼睛是邪眼。●我像甘蓝球一样被“种”在土里,只露出脑袋。

3

●我死里逃生并夺得一个“彗星”。● 在森林中我看见了食尸魔。

4

●吃醋的磨坊主轻而易举挖掉了雇工的双眼。●我发现眼睛像挂在枝头的苹果一样,风一吹就会落下来。●我走路更小心了,生怕跌倒在地而使自己的眼睛掉到地上。

5

●被涂上色彩的鸟飞向它的同类,却被同类当作异类啄死。●卢德米拉被轮奸、摧残至死。

6

●木匠夫妇相信我的黑头发能招来闪电。●我在雷雨之夜被赶往野外。●为活命我用计使木匠落入鼠窟,木匠被老鼠吃成骷髅。

7

●铁匠服食跳蚤、马骨、蜘蛛、人屎、人尿和猫屎的混合物治病。●白军毒打、凌辱铁匠夫妇及其雇工。●我侥幸死里逃生。

8

●我目睹了一次谋杀。●死者的尸体被用来治病,没有谁追查凶手。●凶手踩着谋杀现场的血迹狂饮大嚼,若无其事。

9

●犹太人被德军押往毒气行刑室和焚尸炉。●农妇们抢夺临死的犹太儿童的鞋子。●一个受伤的犹太姑娘被强奸至死。

1O

●我目睹一个犹太男人被乱枪打死 。●德国军官的骷髅形帽徽真叫我羡慕。

11

●加波斯千方百计折磨我。我用法术向加波斯布邪。●为改变命运我没日没夜地向上帝祈祷。●我被基督徒们扔进粪坑并成了哑巴。

12

●与尤卡的性游戏使我获得了本能的快慰。●马卡尔一家乱伦、堕落的生活摧毁了我内心的某种东西。●我被推到了魔鬼的旗下。

13

●我在辽阔的雪原上迷路。●我反抗几个男孩的凌辱,被扔进冰窟。

14

●拉比娜与农夫动物般的爱使我感到失望和厌恶。●浪荡美男子拉巴的悲欢。●自缢者上吊用过的领带成了我的护身符。

15

●卡尔梅克兵强奸妇女,阉割一个农夫……●红军的胜利和善行否定了我对魔鬼的信仰。

16

●红军战士为我治伤,引导我读小说、诗歌,向我讲人生的道理。●现实的温暖使我爱上了红军和斯大林。● 红军的事业给我希望,但它的深奥使我迷惘。

17

●神枪手米特卡成了我的好友。●我帮助他替被残暴的农夫砍死的战士报仇。

18

●我进入充满杀机的孤儿院。●为显示勇气我躺在铁轨间让火车从身体上方呼啸而过。●为复仇我们使一列火车越轨,死的却是无辜的人。

19

●那对陌生的中年男女原来是我父母。●我害怕父母成为我的牢笼。●我为自己在电影院受的虐待复仇。●在地下社会我的喑哑成为一笔财富。

2O

●人与人像山峰一样被山谷隔开。●一次滑雪事故。●是我的声音重新找到了我。

被涂污的鸟(长篇小说)精装 节选

一想到我将离开加夫里拉、米特卡和团里所有其他的朋友我就受不了,过了好几天我才不情愿地做好了思想准备。但加夫里拉非常坚定地对我解释说,战争就要结束了,我的祖国已完全从德国人手中解放出来了;而按照规定,和父母失散的孩子们必须被送往特设的中心,他们必须待在那里,直到证实了他们的父母是否还活着为止。 在他向我解释所有这些事情的时候,我看着他的脸,不让一滴眼泪流出。加夫里拉也感到不自在。我知道他和米特卡已经讨论过我的未来,假如还有其他的解决办法,料想他们早已经找到了。 加夫里拉许诺说,假如战争结束三个月后没有任何亲人来认领我,他就会自己照看我,还会把我送进学校,那里将有人教我重新说话。与此同时,他鼓励我要勇敢一些,要记住我从他那里学到的一切,要每天读苏联的《真理报》。 我得到一大袋战士们送的礼物和加夫里拉、米特卡送的书。我穿上了一套由团里的裁缝为我特制的苏军军服。在军服的一个口袋里,我找到一支木头手枪,枪的一面有斯大林的像,另一面则有列宁的像。 离别的时刻到了。我将和尤里中士一起离开,他正好要去一个设有孤儿院的城市执行公务。那是全国*大的工业城市,战前我在那里住过。 加夫里拉核实我是否带上了我所有的东西以及我的个人档案是否完整有序。在这份档案里,他收集了我向他提供的所有与我有关的情况,包括我的名字、从前的住址、我所记得的有关我父母的详情、我的故乡以及我家的亲戚和朋友的姓名等。 司机启动了发动机。米特卡拍拍我的肩膀,鼓励我维护红军的荣誉。加夫里拉热情地拥抱了我,其他的人轮流和我握了握手,好像我已是个大人似的。我真想痛哭一场,但是我使脸平直地对着前方,把脸部肌肉绷得紧紧的,像战士们捆紧的靴子似的。 我们的车向火车站开去。火车里挤满了战士和老百姓。站与站之间,火车在暂停信号灯指挥下开了又停,停了又开。我们经过一个个被炸毁的城市、荒废的村庄,看到了被遗弃的卡车、坦克、枪支以及机翼和机尾外部被炸坏的飞机。到处有衣衫褴褛的人沿着铁路奔跑,向车里的人乞求香烟和食物,与此同时,一些半裸的孩子在张着嘴巴注视着列车。我们旅行了两天才到达目的地。 所有的铁轨上都有军车、红十字会专车和装满武器弹药的敞开的卡车。各个站台上,到处有大群苏联战士和穿着各种制服的一度被囚禁的人,他们混杂在一瘸一拐的伤员、衣衫褴褛的百姓和用棍子敲着地面的石块前行的瞎子之中,大家推推搡搡地走动着。到处有护士在指导那些穿条纹囚衣的获得解放的人;战士们在一种突然袭来的沉默中看着那些人—他们是从焚尸炉下被救出来的人,正在离开集中营重返生活。 我紧紧抓住尤里的手,并且注视着那些人苍白的脸,他们那炽热的眼睛极度兴奋地闪亮着,像是即将熄灭的火炉中一片片打碎的玻璃。 附近有一个火车头把一节光彩照人的车厢拉到车站中心。一个穿着色彩丰富、有徽章的制服的外国军事代表出现了。一支仪仗队迅速组成了,军乐队奏起了国歌。那些穿戴整齐的军官和那些穿着集中营条纹囚装的人们在狭窄的站台上一言不发地走过,彼此只相隔几英尺远。 车站主楼上飘起了新的旗帜,一个个高音喇叭大声播出时不时被沙哑的演说声和欢呼声打断的音乐。尤里看了看手表,慢慢地向车站出口走去。 一个军车司机答应把我们带到孤儿院。这个城市的街上到处是护送人员和战士,人行道上挤满了人。孤儿院有几座古老的房屋,坐落在一条偏街上。无数个孩子正从窗户里往外张望。 我们在门厅里待了一个小时。其间尤里读了一张报,我则假装对一切漠不关心。*后孤儿院的女院长走了过来并欢迎了我们,同时从尤里那里接受了装有我的有关材料的文件夹。她签署了几份文件,把它们交给了尤里,并且把她的手搭到了我的肩上。我用力一抖摔开了她的手。我军服上的肩章可不是让女人的手摸的。 分别的时刻到了。尤里假装出心情愉快的样子。他说着笑话,把我头上的军便帽戴端正,还替我捆紧那些有米特卡和加夫里拉的签名的书,我把它们抱在一条胳膊下。我们像两个大男人一样互相拥抱。那女院长就站在一旁。 我紧握住缀在我胸部左边口袋上的那颗红星。这颗红星是加夫里拉送给我的礼物,上面有列宁的侧面像。现在我相信,既然这颗星指引全世界数以百万计的工人走向他们的目标,那么它也能为我带来好运气。我跟着女院长走了。 走过那些有很多人的走廊时,我们经过一间间教室的门口,里面正在上课。四处都有孩子们混战叫嚷的声音。有几个男孩一看见我的军装,就用手指着我并且笑了起来。我把头转向一边。有一个人扔过来一个苹果核,我迅速一低头,苹果核打到了女院长身上。 开始的几天里我得不到一点安宁。女院长想叫我放弃军装,穿上国际红十字会送给孩子们的便装。一个护理员试图把我的军服拿走时,我差一点儿要砸她的头了。为了安全起见,我睡觉时都把我的军衣和军服叠放在我的床垫下面。 过了一段时间,我那久未清洗的军装开始散发臭味了,但我还是拒绝和它分离,哪怕只是一天。女院长被我的不顺从惹恼了,她叫来两个护理员,叫她们强行脱我身上的军服。一群兴高采烈的孩子在围着我们三个人看热闹。 我摆脱那两个笨手笨脚的女人并冲到了街道上。在那里我找到四个苏联士兵,正在安静地散步。我打着手势告诉他们我是一个哑巴。他们给了我一张纸,我用笔告诉他们我是一名在前线作战的苏联军官的儿子,现在寄居在孤儿院里等我父亲。然后我措辞小心地告诉他们说,孤儿院的女院长是一个地主的女儿,她憎恨红军,每天都和那两个受她剥削的护理员一起打我,就因为我穿着苏联军服。 正如我所期望的那样,我的话果然对他们起了作用。他们跟随我进入孤儿院,其中一个士兵在院长那铺地毯的办公室里有条不紊地砸烂了一个个花盆,其他三个士兵则在追逐那些护理员,扇她们耳光,拧她们的屁股。那些女人又叫又喊,吓得要命。 从那以后,孤儿院的管理员们就不再来打扰我了,就连老师们都对我拒绝学习用我的母语阅读和写作不闻不问了。我用粉笔在黑板上写明我的语言是俄罗斯的俄语,在那片土地上没有多数人对少数人的剥削,没有教师对学生的迫害。 一个大大的日历挂在我的床上方。我用红笔划掉了一天又一天。我不知道那仍然在德国境内进行的战争还要持续多少天,但是我深信苏联红军正在尽*大的努力使战争尽快结束。 我每天都溜出孤儿院,用加夫里拉给我的钱买一份《真理报》。我匆匆地读完所有关于*近的胜利的消息,我还认真仔细地观看斯大林的新照片。我感到放心了。斯大林显得健康而年轻。一切都在顺利进行。战争不久就会结束。 有一天我被叫去接受一次体格检查。我拒绝把我的军装放在办公室外面,在接受检查的时候,我把它夹在手臂下。在体检完毕之后,一个社会福利委员会之类的组织接见了我。其中的一个成员,一个上年纪的人,细心地阅读了关于我的所有材料。他友好地走近我,说起了我的名字,并且问我是否知道我的父母离开我时正准备去哪里。我假装听不懂他的话。某一个人把他的问话翻译成了俄语,同时补充说他好像觉得他在战前认识我父母。我漠然地在一块书写石板上写道:我父母都已死了,是被炸弹炸死的。福利委员会的成员们都疑惑地看着我。我挺直身子向他们行了个军礼,然后就走出了那间房子。那个爱打听的男人扰乱了我的心绪。 我们共有五百个孩子生活在孤儿院里。我们被分成一个个小组,分别在一些阴暗的教室里上课。有很多男孩和女孩都是残疾的,行动都很古怪。各个教室都很拥挤。我们缺少课桌和黑板。我坐在一个和我一样年纪的男孩旁边,他总在不停地唠叨说:“我爸爸在哪儿?我爸爸在哪儿?”他一边说一边向周围张望,好像他期待着他的父亲从桌子底下钻出来并拍拍他的前额似的。我的身后坐着一个女孩,她被炸弹炸掉了所有的手指。她盯着其他孩子们的手指,它们像虫子一样活泼。注意到她的眼神之后,那些孩子都迅速地把自己的手藏起来,好像害怕她的双眼似的。更远处还有一个男孩,他的一部分下颌和手臂已经失去了。他不得不由其他人喂饭。他的身上散发着伤口溃烂的臭味。还有几个身体部分瘫痪了的孩子。 我们所有的人相互看对方都心怀憎恨和恐惧。你根本弄不清你的邻座会做些什么。班里的很多男孩子都比我更年长、更强壮。他们知道我不能说话,结果相信我是一个低能儿。他们谩骂我,有时还把我毒打一顿。在拥挤的寝室里度过不眠的一夜之后,早晨走进教室的时候,我觉得自己像是落进了陷阱,感到恐惧和担心。我像弹弓上的橡皮条一样拉得紧紧的,哪怕是*小的事情都会使我失去平衡。我倒不太害怕挨其他男孩的毒打,我怕的是自己在自卫时把某个人打成重伤。孤儿院的管理人员们经常对我们说,那将意味着进入监狱,那我要返回到加夫里拉身边也就没有指望了。 在混战的时候,我控制不住自己的动作,我的双手获得了它们自己的生命,没法把它们从对手身上扯开。另外,在打斗结束很长时间之后,我仍然没法使自己平静下来,我在深思发生了什么事并且又会激动起来。 临阵逃掉也是我做不到的。一看见一群男孩冲我走来,我就会立即站住脚步。我努力使自己相信,我这样做是在避免背后受到进攻,而且这样可以更好地估量敌手的力量和意图。但实际情况是,即使我想跑也跑不动。我的双腿变得出奇地沉重,重量以一种奇怪的方式分布在身上。我的大腿和小腿变得像灌了铅一样沉重,但是我的双膝很轻,并且像软绵绵的枕头一样往下陷。我从前所有成功逃离危险的记忆好像都帮不了多大的忙。某种神秘的机制把我固定在地上。我常常停住脚步,等待袭击我的那些家伙冲上来。 每时每刻我都想着米特卡的教导:一个人永远不能让自己被别人虐待,否则他会失去自尊,他的生活会变得毫无意义。能使一个人保持自尊并确立自身价值的东西,唯有他向那些虐待他的人复仇的能力。 一个人应该为自己蒙受的每一种冤屈和羞辱复仇。这个世界的不义行为实在是太多了,人们没法对它们全部进行权衡和审判。一个人应该自己考虑自己所蒙受的所有冤屈并决定采取什么方式复仇。只有深信自己和敌人一样强大并且能加倍回报敌人,一个人才能幸存下去。米特卡说过,一个人应该依照自己的性情并且用自己力所能及的方式去复仇。这很简单:假如一个人对你表现粗鲁,使你像被打了一鞭子一样受到了伤害,那你就得像他真的打了你一鞭子那样惩罚他。假如一个人扇了你一个耳光,使你觉得像被打了一千下一样,那你就得像真的挨了一千下那样复仇。你所施予的惩罚要和对方的行动使你感觉到的疼痛、苦涩和羞辱成正比。也许对某个人来说脸上被打一巴掌不是太痛苦的事,但是对另一个人来说,这可能使他重温过去数以百计的日子里他所遭受的毒打。**个人也许会在一个小时之间把那记耳光忘掉,而第二个人却可能受那些梦魇般的记忆折磨几个星期。 当然反过来也是可以的。假如一个人用棒子打了你,但给你的伤害只像一记耳光,那你就只该像真的只挨了一记耳光那样报复他。 孤儿院里的生活充满了意想不到的争吵和打击。几乎孤儿院里的哪一个孩子都有绰号。我所在的班上有一个男孩叫作“坦克”,因为他用他的拳头轰击任何一个妨碍他的人。有一个孩子叫作“大炮”,因为他爱无缘无故向别人扔重物。还有其他一些绰号:有个孩子叫“马刀”,他爱用手臂砍自己的对手;有个叫“飞机”,他常常把别人打翻在地并踢别人的脸;还有个叫“狙击手”,他常从远处扔石头砸别人;还有个叫“放火手”,他常点燃慢慢燃烧的火柴并把它们投进别人的衣服和背包里。 女孩子们也有各自的绰号。“手榴弹”经常用藏在手掌里的一个钉子扎破敌手的脸。“游击队员”,一个又小又不起眼的女孩,她常常用灵巧的腿把经过的人绊倒在地,然后她的同伙“鱼雷”会扑上去像要做爱似的抱住那个倒在地上的对手,接着熟练地用膝盖朝他腹股沟使劲一顶。 孤儿院的老师和护理人员都管不了这群孩子,她们经常离孩子们的打斗远远的,因为害怕那些更强壮的男孩。有时候会发生某些严重事件。“大炮”有一次把一只重重的靴子朝一个小女孩砸去,显然是因为小女孩不愿吻他,结果她一小时之后就死了。另一次是“放火手”用火点燃三个男孩的衣服并把他们关在一间教堂里。其中两个男孩被烧成重伤进了医院。 每一次打斗都导致流血。男孩们和女孩们都为自己的生命而战,没法把他们分开。夜里甚至会发生更糟糕的事情。男孩们会在走廊里对女孩们施暴。一天夜里几个男孩在地下室里强奸了一个女护理员。他们逼使她在那里待了几个小时,同时还邀其他男孩加入他们的活动,用他们战时在不同的地方学到的各种复杂方法刺激那个妇女。*后她被他们弄成了精神失常。她整个晚上在尖叫和大喊,直到一辆救护车开来把她带走。 另外有些女孩则爱勾引男孩,她们剥光自己的衣服,叫男孩们抚摸她们。她们还炫耀地谈起战时曾有数以几十计的男人在她们身上满足性要求。有些女孩甚至说假如没有男人做伴,她们晚上就睡不着觉。她们常常夜里跑去公园里找一些喝醉酒的士兵发泄。 孤儿院的很多男孩和女孩是很被动和无精打采的。他们一般都靠墙站着,大多数人一声不吭,既不哭也不笑,木然地盯着某个只有他们才看得见的形象。据说他们中有些人曾在少数民族监禁地或集中营住过,假如不是由于德国人被赶跑了,他们可能很久以前就死去了。其他的孩子显然受到过野蛮贪婪的养父母的虐待,那些养父母不仅残酷地剥削他们,而且稍有不驯服的迹象就用棍子毒打他们。还有一些没有什么特别经历的孩子,他们是被军队或警察送到孤儿院来的。没有谁知道他们的身世、他们的父母原来住在哪里或者在哪里度过了战争岁月。这些孩子拒绝说有关他们自己的任何事情,对所有的询问都含糊其词,同时脸带似笑非笑的神情,好像对询问者无限轻蔑似的。 夜里我不敢沉睡,因为据悉男孩们经常互相搞一些令人痛苦的恶作剧。我穿着军装和衣而睡,一个口袋里放着一把刀,另一个口袋里放着一个木制指节套。 每天早晨我都从我的日历中划去一天。《真理报》说苏联红军已经攻进纳粹毒蛇的老巢。 我渐渐与一个被称作“沉默者”的男孩友好起来。他从不说话,好像是个哑巴;从他进孤儿院那一天至今,没有任何人听见过他的声音。据说他原本是能够讲话的,但是在战争进行到某个阶段时,他认定说话没有任何意义,以后他就再也不说话了。其他的男孩们试图强迫他说话。有一次他们狠狠地打了他一顿,但是连一个字都没有榨出来。 “沉默者”比我年龄更大,也更加强壮。开始的时候,我们都互相回避,我觉得他是在利用拒绝说话嘲笑我这类不能说话的人。假如“沉默者”不是哑巴,而是自己决定不说话,那么其他人可能会认为,我也只不过是在拒绝说话,而在我想说的时候是可以说出话来的。我与“沉默者”的友谊只能加深别人的这种印象。 有一天一个男孩正在走廊里折磨我,“沉默者”突然出现,出其不意地把那个男孩打倒在地,我因此得以解脱。在第二天休息时间发生的混战中,我感恩图报地站到了“沉默者”一边。 自那以后我们俩坐到了教室后排的同一张桌子边。开始我们互相写纸条给对方,但后来我们俩学会了用手势互相交流。“沉默者”陪伴我远足到火车站,在那里我们与将要离去的苏联战士交上了朋友。我们俩一起偷过一个醉酒的邮递员的自行车,骑着它穿越城里那座仍然埋着地雷,因而不对公众开放的公园,还一起偷看过公共浴室那些正在脱衣服的女孩。 夜晚我们俩就溜出寝室,在附近的一些广场和院子里游荡,要么吓唬那些正在做爱的男女,要么从敞开的窗子往别人房里扔石头,要么攻击毫无戒备的过路人。“沉默者”又高又壮,总是由他充当主攻手。

被涂污的鸟(长篇小说)精装 作者简介

耶日·科辛斯基(1933—1991),出生于波兰,在“二战”纳粹大屠杀中幸存,1957年移民美国。曾获古根海姆奖金和福特基金会奖金。《被涂污的鸟》是他引起文坛关注的重要代表作。1969年凭借小说Steps获得美国国家图书奖。1970年获得美国艺术和文学学会奖。1991年死于自杀。 莫雅平,诗人,翻译家,律师,中国作家协会会员。1966年出生于湖南省绥宁县,毕业于北京大学英语系,曾任文学编辑,现为执业律师。有众多诗作、随笔发表,另有《魔鬼辞典》《匹克威克外传》《李柯克幽默作品选》《汤姆·索耶历险记》《我儿子的故事》《老人与海》《被涂污的鸟》《笑忘录》等十多种名著译作出版。曾获加拿大研究奖、《广西文学》广西青年文学奖。

- >

姑妈的宝刀

姑妈的宝刀

¥9.0¥30.0 - >

我与地坛

我与地坛

¥16.5¥28.0 - >

我从未如此眷恋人间

我从未如此眷恋人间

¥24.4¥49.8 - >

莉莉和章鱼

莉莉和章鱼

¥13.4¥42.0 - >

罗曼·罗兰读书随笔-精装

罗曼·罗兰读书随笔-精装

¥20.3¥58.0 - >

企鹅口袋书系列·伟大的思想20:论自然选择(英汉双语)

企鹅口袋书系列·伟大的思想20:论自然选择(英汉双语)

¥6.3¥14.0 - >

李白与唐代文化

李白与唐代文化

¥8.9¥29.8 - >

大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人

大红狗在马戏团-大红狗克里弗-助人

¥3.5¥10.0

-

风筝--毛姆短篇小说集

¥15.8¥46 -

刀锋

¥15.8¥46 -

潜入谎言之海

¥16.5¥56 -

艾莉诺好极了

¥17.9¥49.8 -

乡村医生:卡夫卡短篇小说集

¥15.8¥46 -

西线无战事

¥19.4¥48